Ala Bisa Karena Biasa (Hanya untuk yang suka menulis)

Peribahasa/ungkapan tersebut

lebih menyatakan bahwa segala sesuatu bertahap entah untuk hal yang sepele

seperti belajar mengendarai sepeda ataupun untuk hal yang besar seperti daya

kreatifitas yang dimiliki oleh kita semua. Meskipun tahapan-tahapannya kecil

namun (kembali pada peribahasa di atas) jika dilakukan secara berkesinambungan

maka akan menuai hasil yang memuaskan, lincah saat bersepeda sampai-sampai pada

saatnya menjadi atlet internasional misalnya atau membuat sebuah inovasi yang

menakjubkan di mata dunia karena daya kreatifitas yang begitu tinggi. Itu semua

bisa saja terjadi.

Namun sayangnya kita

cenderung menyorot pada hasil dari apa yang telah dicapai oleh seseorang. Dan bukan

pada seberapa lama ia berusaha sampai titik berhasil itu atau pada seberapa

keras ia berusaha untuk bisa mencapai titik tersebut.

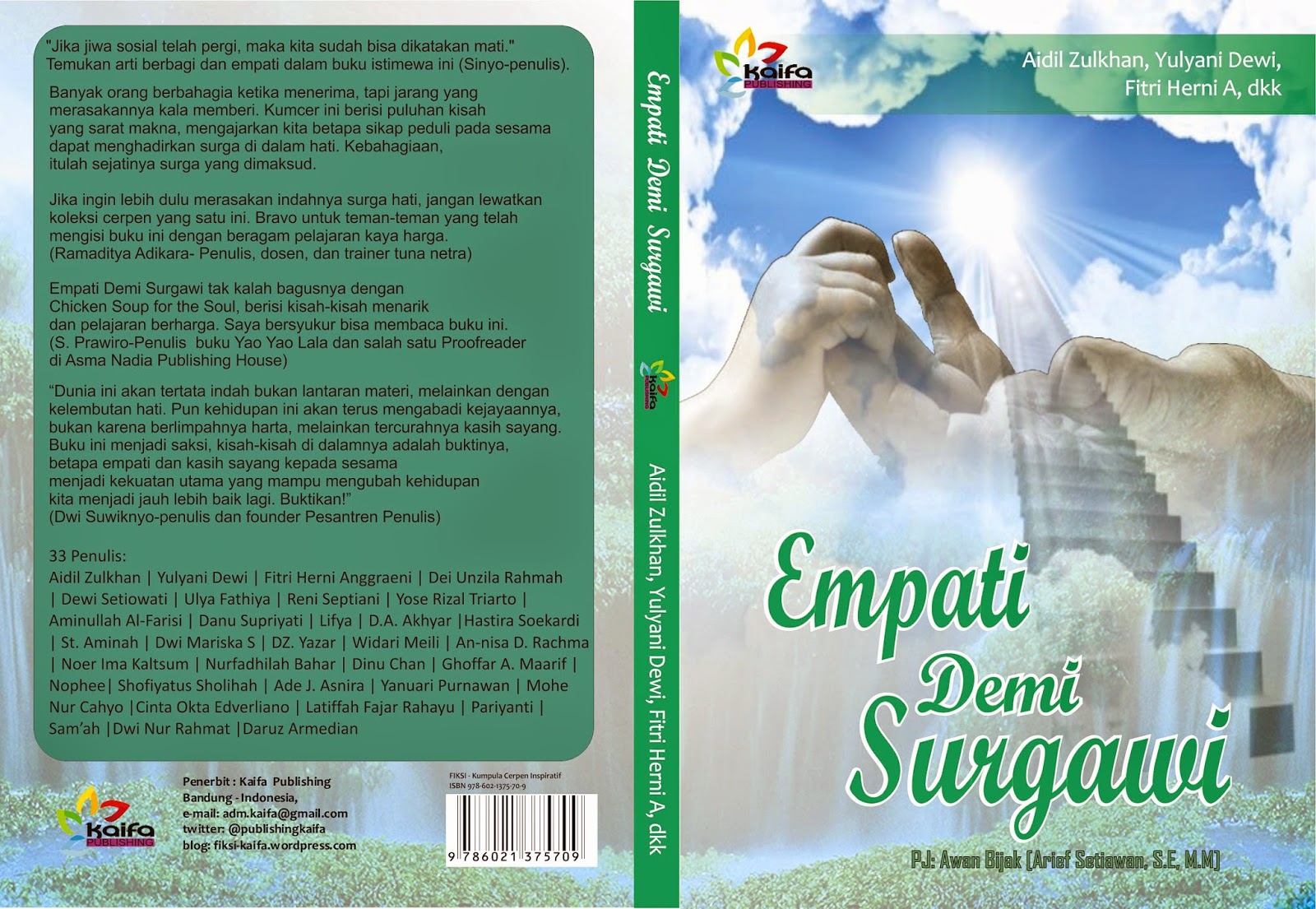

Seperti halnya seorang

penulis sekelas dengan Mba Helvy Tiana Rosa atau adiknya Mba Asma Nadia atau

juga Pak Seno Gumira Ajidarma. Entah seberapa lama dan sekeras apa mereka

menekuni dunia menulis tahu-tahu kita mengenal mereka sebagai penulis sastra

papan atas negeri ini. Sebenarnya ini hal lumrah karena kita adalah penonton

bagi orang lain. Dan tentunya tidak salah juga kita menjadi penonton bagi diri

kita sendiri atau meminjam ungkapan lain yakni instropeksi (dalam hal menulis

tentunya).

Mari kita coba menengok

kembali kesalahan-kesalahan kecil kita pada tulisan kita sendiri. Bisa jadi

kita baru menyadari kesalahan-kesalahan kecil itu sekarang. Mari kita lebih

teliti untuk menilik kembali anak kreatifitas kita dalam bentuk tulisan yang

sering kali kita bangga-banggakan sampai begitu PEDEnya kita kirimkan tulisan

itu pada media atau pada lomba-lomba dengan skala luas.

Mulai dari seperti apa

susunan kalimat kita, seperti apa kita memilih kata -secara kata dalam bahasa

Indonesia sangat kaya-, lalu seperti apa cerita yang kita ambil dan dituangkan

dalam tulisan. Dan coba kita bandingkan dengan karya Mba Helvy Tiana Rosa, Mba

Asma Nadia atau Pak Seno Gumira Ajidarma. Pasti ada beda dan tentu karya kita

tidak bisa disamakan dengan karya mereka, wong mereka penulis kolot kok. Paling

tidak kita bisa mengambil contoh dari karya mereka. Dan paling tidak kita tahu

bahwa dengan daya kreatifitas kita, kita bisa mencuri tips-tips dari karya mereka.

Perhatikan tiap pemilihan katanya, pengungkapannya, penegasannya, alurnya,

plotnya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa memperhatikan secara detail

tiap kalimat dari karya mereka saatnya kita memperhatikan secara detail pula

karya kita. Lihatlah apa yang terjadi pada diri kita.

Hasil dari semua itu

memang tidak bisa langsung kita terima dan sadari. Bukan hasil yang menjadi hal

utama namun proses yang perlu kita utamakan. Karena ‘proses’ menempa kita, ‘proses’

mengasah kita, ‘proses’ pun mengajari kita.

Ala bisa karena biasa. Ketika

kita membiasakan diri untuk lebih teliti pada karya diri kita maupun karya

orang lain maka sejatinya kita sedang membawa perbaikan pada daya kreatifitas

kita sendiri.

Salam Semangat Menulis !

sumber gambar : http://elektrikbank.blogspot.com/2013/04/pentingnya-menumbuhkan-minat-menulis.html